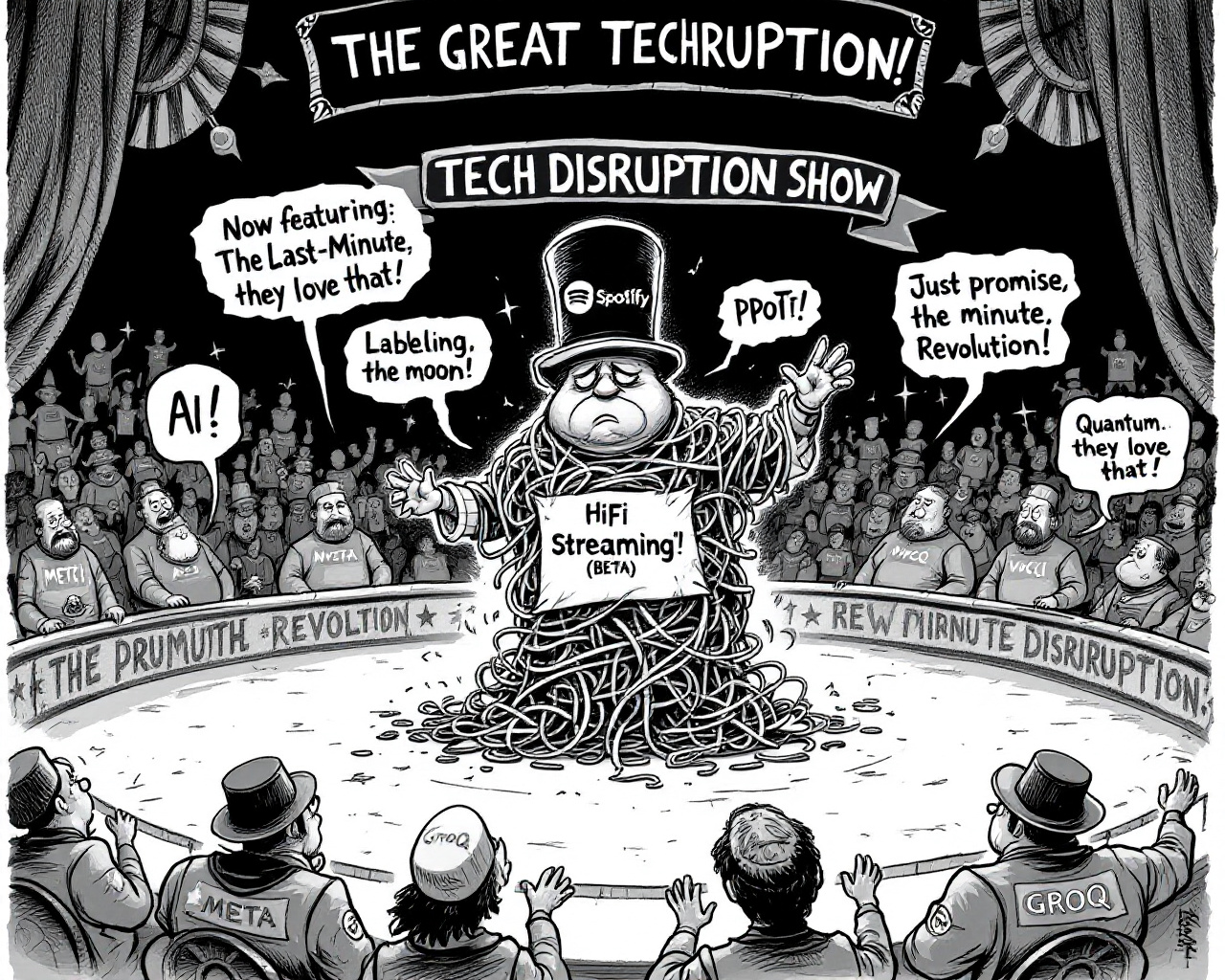

Dans un monde où l’innovation s’annonce en grande pompe avant même d’exister, la technologie ne cesse de nous offrir le spectacle enivrant de courses-poursuites, de faux-départs et de pivotages dignes d’une salle de trading sous stéroïdes. Spotify, qui s’ébroue enfin dans le bain du streaming sans perte, illustre le paradoxe de la promesse perpétuelle : l’audace d’être le dernier à copier ses rivaux. Trois ans de tergiversations et de teasing HiFi pour finalement demander à ses utilisateurs de cocher manuellement une option sur chaque appareil — car, reconnaissons-le, le progrès ne s’offre jamais sur un plateau. Voilà l’art de la disruption molle, celle qui attend la massification du marché avant de concéder la révolution promise… tout en affichant une étiquette premium pour le retard pris.

Ce jeu du « qui sera le dernier à bouger ? » n’est pas l’apanage du son. Dans les couloirs feutrés de la Silicon Valley, la bataille du hardware s’orchestre à coups de milliards et de buzzwords, comme nous le rappelle la saga de Groq vs Nvidia. Pendant que Groq lève allégrement 750 millions pour vendre des LPUs capables de traiter les modèles d’IA (toujours prompts à halluciner, d’ailleurs) plus vite que leur ombre, le monde retient son souffle : verra-t-on seulement émerger un autre géant, ou sommes-nous condamnés à lécher la vitrine technologique en bredouillant notre ignorance, à la manière des chatbots à l’ego boursouflé ?

Cette incertitude algorithmique traverse toute la chaîne. Pour qu’IA rime avec efficacité, il faut de la data — mais pas n’importe laquelle ! Pendant que Meta dilapide 14 milliards chez Scale AI et que le mariage déçoit (départs, dissensions internes, et renforts recrutés à la concurrence), des challengers comme Micro1 s’engouffrent dans la brèche avec leur armée de DRH numériques pour garantir une étiquette sur-mesure à chaque donnée. La fièvre du « labeling » prend des airs de guerre de religion : qualitative contre quantitative, humaine face à mécanique. Plus question de tout donner à une seule église, alors chacun picore et multiplie les partenariats — histoire de ne pas se retrouver prisonniers d’un monopole, fut-il labile et bien estampillé.

À force de vouloir tout optimiser — la qualité d’écoute, la vitesse de calcul, la véracité des IA et la pureté des jeux de données — la technologie contemporaine délègue sa propre invraisemblance à des process toujours plus opaques.

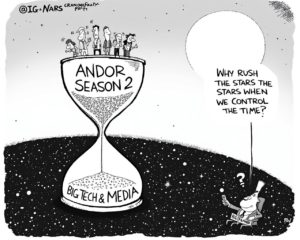

Sous cette effervescence, chacun rêve secrètement de se hisser sur la plus haute marche d’un podium constamment redessiné. Les géants cherchent à se réinventer — Snap qui se disloque en micro-équipes comme une hydre à la dérive, Spotify qui court derrière Apple et Amazon sur un marché déjà saturé, Meta qui courtise la prochaine superstar scientifique pour faire oublier l’échec du précédent laboratoire. Mais dans ce Festival de la disruption, l’innovation s’écrit autant dans l’échec, la recomposition et l’inédit que dans la brillante réussite. Le marché attend des produits magiques ; la réalité, elle, ne propose que des tentatives — fréquemment déceptives —, le plus souvent rattrapées par l’inertie du collectif ou la vanité du storytelling fondateur.

Finalement, la technologie ne fonctionne bien que là où elle accepte l’hybridation : des humains pour étiqueter et corriger des IA trop confiantes, des startups qui grignotent la couronne des anciens titans, des fondateurs qui déploient leur récit pour hypnotiser investisseurs et utilisateurs. Disrupt, c’est plus qu’une promesse ou un salon vendu à la table à la sauvette : c’est le grand théâtre où tout le monde y joue sa partition. Mais de qui, de quoi, se souviendra-t-on dans dix ans ? Probablement de ceux qui ont su flouter la frontière entre la réalité et la promesse — et, peut-être, de quelques pionniers qui ont admis le doute comme seule vraie disruption.